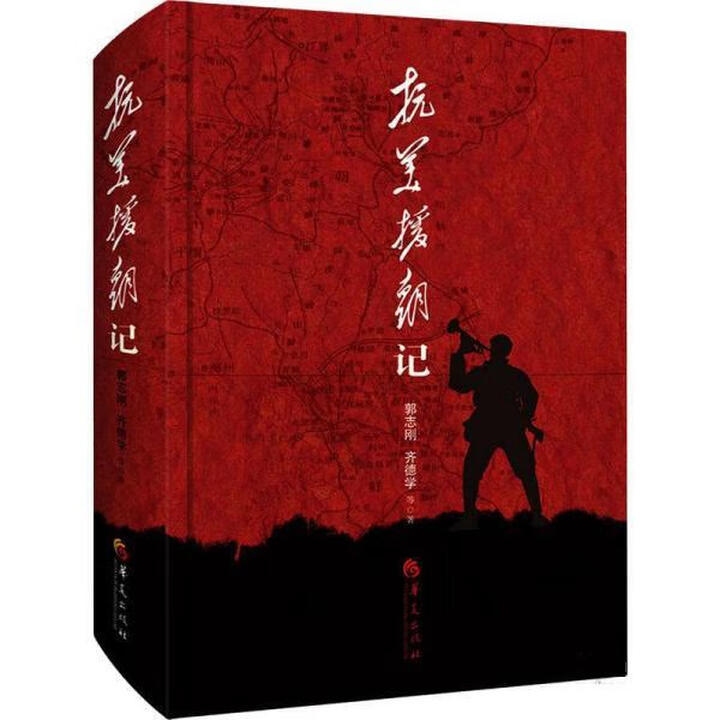

郭志刚老师的《抗美援朝记》跳出了战史叙事的刻板框架,以“史料为基、人文为魂”,为读者铺开一幅有温度的立国之战画卷。

书中内容的详实,藏在对历史细节的精准打捞里。作者依托解密档案与亲历者口述,既勾勒出五次战役的战略部署与战场态势,更捕捉到易被忽略的“微观真实”:长津湖战士冻成冰雕仍紧攥的步枪、上甘岭坑道里传递的半块干粮、后勤兵在敌机轰炸下抢运的弹药箱。这些具象细节,让“以弱胜强”不再是抽象概念,而是无数个体用意志扛住的艰难抉择。

而作品的深厚,在于对精神内核的深刻解构。它不只写将军的运筹,更聚焦普通士兵的家国情怀——年轻战士的绝笔家书里,“不让敌人过鸭绿江”的誓言朴素却震耳;医护人员在断壁残垣中救死扶伤,诠释着“保家卫国”的具象含义。作者更以辩证视角,分析战争如何淬炼出新中国的国防体系,如何让“中国人民站起来”从宣言变为世界认知,彰显历史纵深。

文字上,全书摒弃煽情表达,以平实笔触串联起血与火的岁月,却自带穿透人心的力量。这部书既是对先烈的致敬,更让当代人读懂:抗美援朝的胜利,是钢铁意志的胜利,更是民族精神的觉醒。读懂它,便读懂了今日中国底气的源头。

(顾开泰)